林高

我坐在TheCentral@ClarkeQuay三楼临窗的位子,独自俯视新加坡河。河,还年轻,夜,还年轻。新加坡河的夜一直是年轻的;年轻不是永恒。擅长于易容,又紧追时尚,它的年轻因为可以典当有时候很牛,有时候很熊。

也这样,我喜欢坐这儿遐想,海阔天空。我的思绪湿漉漉,像老家背面那个橡胶林猛然间起风,呼哇莎啦,随即滴滴嗒嗒,雨,是常有的。思绪,最终总伫立于儿时的静山村。对,又回到童年。为什么又回到童年呢。

凭借穿越于时间和空间的飞行,我以21世纪的身躯回到二十世纪六十年代的静山村。呵呵呵,那是超现实的想象。结果,什么也不会存在,什么也不会发生。那怎么又回到童年呢。

童年的时间是自由的,在午后,那个橡胶林。树包庇了整个林子嗡嗡郁郁的寂静,让孩子们离家游荡。童年的时间是广阔的。我家前面有两个池塘,七八月莲花盛开之后外祖父允许我涉水下池去捉蜻蜓;再过去是河,河里有鱼躲于朽木头底下;再过去是竹丛,抓得到会打架的黑蜘蛛;再过去是一大片草甸子。我的疆域自由而广阔,我是王。

葡萄牙作家费尔南多·佩索阿有篇文章,叫《我是凯撒》,开头很有意思:“我们把生活想象成什么样,它就是什么样。对于有一块园子的农民来说,园子就是他的一切,是他的帝国。凯撒有庞大帝国,仍嫌帝国狭窄,帝国就只是他的园子。小人物有一个帝国,大人物只有一块园子。”哈哈,我是小人物,我有一个帝国。

在上个世纪八十年代完成清河计划之前,新加坡河很污浊。就在我视野之内,桥的边上,有一间简陋的厕所,排泄物顺着退潮出海。可是,这污浊的河却有过辉煌的历史。在莱佛士登陆后,乃至于独立建国之初,新加坡河曾是货物吞吐量很大的经济动脉。那时候,驳船的往返频密,工人扛着货物,踏着板桥,从货船上岸到仓库。工人的队伍和驳船的队伍接踵而至,绵延不断。当年喧闹的沿岸鳞次栉比的仓库,现在变成装潢时髦的餐馆、酒廊、商店,游客在这里消遣,喝酒闲聊,夜阑时分更鼓足活力要炫耀自己的青春。哦,新加坡河,当年在烈日下拼搏,赤手空拳的工人靠的是汗淋淋的体力,现在,喜欢夜生活的国人与旅客在灯红酒绿里吹起笙箫。

午后烈日当空,橡胶林很阴凉,在树荫下晃悠,冷不防蚊子便伺机攻击,叮,又叮,再叮。蚊子无时无刻都处于备战的前线。我讨厌蚊子老绕在身边向你挑衅,嗡嗡,嗡嗡。橡胶林静得只嗡嗡响。可恶!我静立不动,等蚊子停在手背,停在腿上,哔!给你死。那一巴掌把自己的肉打红了,却痛快。哔!飞掉了。那一巴掌加深了我的复仇意识。再次静立不动。忽然起风,霹雳啪啦,硬壳爆开,种子撒下来。忘了蚊子,拾种子。褐色种子的纹路很美。拾来做什么呢?玩。玩game,跳马龙,都用的上,或者拿它在洋灰地上磨擦到热了,出其不意地把友伴烫得呱呱叫。然后烫来烫去,嬉闹。哪,邻居阿财不也在那儿拾种子吗。我们不结仇的。阿财有一次骑脚踏车摔了,右手脱臼,他爸是粉刷工人,得赶工,是我爸带他去看铁打医生。他告诉我,两下子就好了,不过很痛。阿财和我形影不离,玩腻了,也晚了。这时候,树干上那道弯弯的新痕,工人割胶留下的,早已凝结了薄薄一条胶带。我和阿财回家时,一路撕,捏成团,给妈妈生火用。妈妈用罐子装,倒进煤油,浸若干天,生火很好用的。

有时候,我在橡胶林晃悠大半天,觉得无味,便呼朋引伴转到河边捉鱼,或者到竹丛去捉黑蜘蛛。德华是我的童伴,也是同学,我们从光洋中学到德明高中都是同学,感情很好。他爸名叫叶荣秋,经营农场生意,在村子里他家算是富裕的了。我家穷得多。我常到他家和德华一起温习功课。他爸看我成绩好,对我说:“你和德华一起去读大学吧,缺钱我可以给。”后来德华读南大,我选择到师资训练学院,他爸的好意,我一直记在心上。他爸今年八十几了,听说心脏不大好。想起从前,时间紧跟着我们到河边,到竹丛,竟停止不走了。周遭安安静静。如果不是阿财的爸放工回来骑脚踏车经过,铃铃响,真的不知道迟了。

时间到了新加坡河却走得好快呀,而且喜欢跑到前台来指挥。它叫驳船退下。当货轮都偏向岛的西南航行到岌巴港那个箱运化的码头,新加坡河就只好坐冷板凳,脸枯枯,徐娘半老了。但是,很快地,时间又把舞台换到克拉码头来,变花样招徕游客。倏地又吸引不住追求时髦的眼光了,心情在低谷。很快地,又把法国颠马艳舞团请来刺激冷漠的夜。现而今,克拉码头是夜的新宠,又来劲了,舞姿翩翩,笙歌不辍。

我喜欢一步走一步停在河畔逛,逛到克拉码头。举头望明月。明月几时有?克拉码头的月色瞬息变化。旧时月色,算几番照我……看驳船上、看岸边,荧荧灯火下衣着光鲜的男女在豪饮细啜,消费一种叫情调的时尚,也叫宣泄的时尚。新加坡河是与时并进的。

静山村也在上个世纪八十年代意识到必须加快步伐。得赶上去,它斩钉截铁地说。回头看,是怀念,是反思;童年在乡野成长,乡野的气质与内蕴,以及它对我的孕育与启迪,都是难以替换的。因此,回头看是为了珍惜,是由于自觉。它的自然淳朴,一直在深处洗涤我的心,有所沉淀。

单是那一片草甸子的诱惑,就足以叫人心猿意马。往往在午后,等大人都不在家,才敢结伴去。去的时候提心吊胆。那低湿地里纠缠不清的蔓草腐了再生,生了再腐,生生不息,日积月累便织成一张厚厚的垫。底下水深深几许,不知道。我们的前脚踩到草垫上试探,怕怕,后脚跟上,也怕怕。底下是陷阱?应该是的。不然大人为什么严禁小孩到来?懵懂,使得我们莽撞;幼稚,使得我们壮胆;好奇,使得我们蠢蠢欲动。可也就去那么三两次。回家时一无所获。抓不到鱼的,那里,仿佛除了蔓生的草,什么也没有。

站在新加坡河口回头看,看不见驳船的队伍了,看不见工人的队伍了。物换星移,而今沿岸的灯火比月色更迷人。但是,当国人说起新加坡的历史,必说到新加坡河最早的脏乱和繁忙,那是国家的童年;仍处于艰苦年月的童年,难免懵懂,邋遢,粗鄙,而且贫穷;不过,却机灵,单纯,好学,而且活力勃勃。

是的,童年。乡野在我的一生,新加坡河在国家的历史,都有它难以替代的位置和意义。回头看,是对自己的尊重,和肯定。

童年,是短暂的。已故著名学者陈世骧先生说:“对今日的数学哲学家而言,永恒与其说是一无终止的时间长度,不如说是一最完全的片刻。”片刻即永恒!好一个最完全的片刻。是的,时间能改变一切,能把一切带走,却改变不了、带走不了个体的童年以及国家的童年的意义。

回首又童年,难道这是无可救药的沉溺?

我仰望天宇。有个声音发自心底,响于夜色冥茫间,问:

难道只有我喜欢沉溺于童年吗

2012年1月

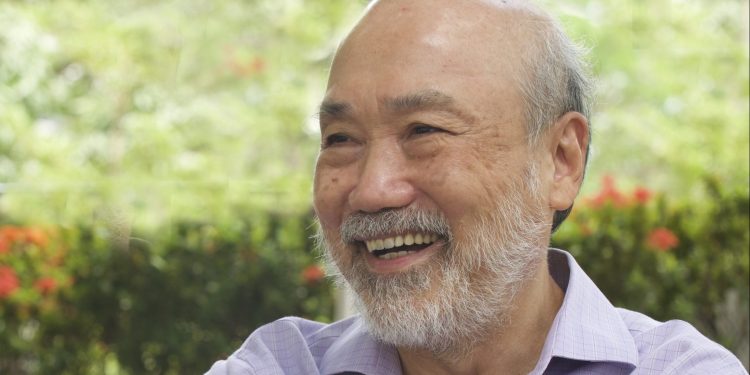

作者简介:林高,原名林汉精。一九四九年生于新加坡静山村 。台湾大学文学士、华中师范大学硕士。创作文体包括散文、新诗和评论。曾任新加坡作家协会副会长,现为受邀理事。1992年与周粲等文友创刊《微型小说季刊》并任编辑。1993年召集青年作者创办 《后来》四月刊。1997年创刊儿童文学半年刊《萤火虫》和《百灵鸟》并担任主编。2013年赴韩国参加为期三个月“TOJI文化馆驻馆作家计划”。2014年获新加坡文学奖 。2015年获颁新加坡文化奖。林高曾任职于教育部课程规划与发展署,任教于淡滨尼初级学院和莱佛士初级学院。退休后任新加坡国立大学中文系兼任高级讲师。著作有《被追逐的滋味》《笼子里的心》《林高微型小说》《细读与感知1》《细读与感知 2 》(与陈志锐合写) 《遇见诗》《框起人间事》《记得》《孤独瞭望》等。

来源:新加坡作家协会

编辑:王立倩