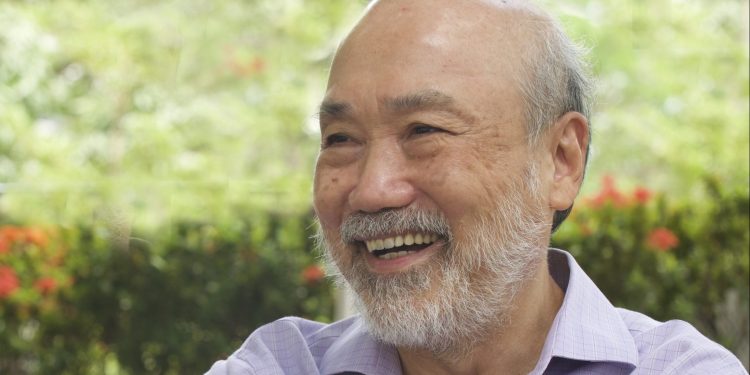

作家:林高

权先生一边开车一边把手机递给我看,谷歌翻译:明 早馆办有个简报。初见面免不了唧唧咕咕鸡同鸭讲,然后 都含笑默默。车子离开原州市了吧,山峦连绵在窗外。满 满的月色让我想到韭黄的鲜嫩,月色竟也农家的了,我到 了桧村吗。多久没看月色了?车子跑得挺快。想到我将在 土地文化馆(Toji Cultural Centre)住上三个月,看月色由峰 峦流到谷涧,到盛唐,照我于异代的时空下,借古人的诗词 抒情,不禁有些兴奋。

隔天,正好是阴历七月十六。用晚餐的时候,韩国诗人 庆厚问,你跟着去爬山吗。当然去。月正圆。半夜爬山, 人生几回。

不巧下了一阵雨,等雨停。三男五女乘车到山脚,已近 十一点。领队金锡满,63岁,戏剧教授。金教授告诉我,我 们走山,不是爬山,来回 九 公里。路,早走出来了。

山叫白云山,就在“土地文化馆”前方,一脉连横。 我新来乍到,就冒昧跟着半夜里跑到山里来做客了。白云 山,阿娘哈谢喔。

路面坑坑洼洼,突起的石子多,是雨水冲刷的结果。小 心哦。小说家权建议我把手电筒熄了。有月给我们掌灯嘛。 啊哈,怕黑吗?城里的猫。

怎么一直上坡?走山嘛。越走越陡,再陡就透不过气来 了。歇一会吧。山腰有个杉木筑造的平台,大伙便歇下了。 月下有棵松树屈身依偎过来靠在平台栏上。心想,韩国也喜 欢有松相伴这趣味。

彷佛一条溪流向夜的

深处。愈静

淙淙淙,只听见

快乐的,溪的流响

金教授从包包里摸出一瓶饮料,一个杯子,到我跟前 说,自家酿制的,解渴最好。尝一口,洛神花味。哦,大 伙如果举觞饮一杯,是个什么氛围呢。周遭安安静静,月 依然韭黄。

继续走,先下坡,又上坡。金教授快步走在前头。他 小我一岁,走山如履平地。他喜欢夜里走在一片韭黄里, 到 Toji 就要走山,他说。我跟着他走。到一个宽敞的亭子,金教授放下包包,拉来木头长凳当几案,我帮手摆八把椅子 围个四方龙门阵。这亭子,是给老师带学生到这里野餐讲课 的,讲台也齐备。

金教授从包包里摸出盘子、刀叉、八个杯子、一盒小番 茄,又摸出一瓶葡萄酒。其他 六 位都到了,也都各从包包 里摸出啤酒、韩国米酒 Makgeolli 、苹果、桃子、饼干、糯 米饭、泡菜、腌黄瓜、韩国米糕,总共摆出十一种食物。 我空手看。金教授说,你肚子饿了吗,这就够了。说着又 摸出小灯罩搁在几案上,一束光晕晕照明。韩国作家的兴 致就在一束光晕里开始……

谈开了。自然用韩语,金教授时不时给我作简短翻译, 这就够了。譬如他说了一大串故事,转头对我说,有一次, 他在门外看见母亲掉眼泪,少年时候,他没问母亲为何掉眼 泪,也一直没让母亲知道他看见她掉眼泪。这一幕一直留在 他心里。后来,这一幕必也进入了他的戏剧想象里吧。说到 童少的记忆,大家都有。移居美国的 Park 谈起小时候养的一 只鸡给爸爸宰了……说的时候七情上脸又夹带英语,就不用 翻译了。七八张口轮着讲,流畅如一条溪,溪流如轻音乐, 轻弹慢拨加上一点打击,然后大家都笑。飒飒飒。下雨了, 微弱的光束里看见亭子边上的枝叶滴滴答答。看不见山,只 看见一片静。我偷半边耳朵听黑暗里的静,风吹过来也是静 的。韩语淙淙如溪,快乐地响。他们看我能合拍,便都不觉 得有个外国人在。金教授起身喊走吧,已经是凌晨三点了。

金教授开着车回 Toji,说,这是通常他回家的时间, 排完戏,吃夜宵,喝酒聊天,明天几点起床要看有没有美 人如梦。

某周日,绘本作家金问我,今晚在白云山用餐,你上去 吗。我去。这一次我背上一瓶葡萄酒。后来我问起才知道, 他们彼此或只闻名,来到 Toji 才认识的。在夜的山、山的夜 里谈天说地,用自己的言语交汇成一条自己的溪,轻音乐一 般。语言没有把我与他们分隔开来;我是飘零一片叶,随溪 流悠荡。树梢有半个圆,泻一片月色如水。

走到那里便有话题

都有点年纪了对一些事的体会

相近。两人约好去走山

那里午后的阳光好

我们颇投缘。柳舜夏七十三了,瘦,高,食量比我大。 进餐的时候他要我坐在他右边,因为医疗失误,左耳失聪, 右耳亦只剩六成的听觉。写小说,就靠卖小说过日子,还 能带老伴出国旅游每年一次。能写繁体汉字,看也能。英语说得蛮好。

柳老哥比我早一个月离开 Toji,分别前,我们几回结伴 走林荫道。

桧村尾接林荫道,进入就是白云山了。秋后的阳光从树 梢缝隙间流淌过来。柳老哥说他讨厌首尔的阳光,很 enjoy 这里的阳光,就像浸泡在一个绿色的浴室里沐浴。我想 起我在画室看过金甫重以炭笔作画,二十幅连缀,在他笔 下,Toji 的阳光如溪流,山峦挨得很近。

柳老哥走一段,干脆脱掉外套汗衫。老头赤膊不会有人 笑话的,他说,步履轻松活泼。有一次他碰见野猪,三只挡 在路头。哟,就前天,年轻剧作家金元晨跑回来看见我,摆 了个张口獠牙的样子,喉管里喀喀叫,有野猪!我问柳老哥 怕吗?他举起手杖当剑,马步站稳:我不犯猪,猪不犯我。

走进山里来,柳老哥听得见风声、虫噪和流水。他告 诉我平日在家,老伴不用提高声量他听得见。是啊,谷涧 的细流,林梢摇曳的阳光习习作响,我竟也听得清楚;我 有些耳背的。静的缘故吧。此刻心里闲着所以安静。此刻 的安静有感觉。

我们坐下来享受阳光。柳老哥说了一个无声胜有声的经 验。有一次他到墨西哥在酒店大厅遇见一位墨西哥老太太, 谈了大半个小时。她不懂英语,他不懂墨西哥话,就靠肢体 语言。儿女、病痛、睡眠、家务、爱好、旅游,谈到后来墨 西哥老太太掉眼泪了,说好久好久没有人与她谈得这么拢。 到了这个年纪有共同的心情呀,他们。嗯,墨西哥老太太能 这样单纯地感动,老就老得很有意思了。

柳老哥教我唱韩语歌曲《惜别》,其中两句,亲姑哪亲 姑……亲姑就是朋友。我记性不好,一路吟唱,他一路改正 我的发音。忽然他停下脚步,老林,告诉你一件 interesting 的事,我和女朋友,现在的太太,爬山的时候我们走进山 里make love,只有天地和我们在一起,想起来还甜蜜的。 那时年轻呀!我开怀大笑:不怕野猪吗?柳老哥举起剑, 站稳马步,说:搞不好有老虎呢!

走到大亭子。松鼠在梁上跑,虫子在绿丛里噪。我和柳 老哥各坐一条长凳,饮水。各想各。

临别那天早上柳老哥来敲我的门。我说唱歌吧,就一起 唱《惜别》:朋友呀我的朋友,教我怎么与你作别;朋友呀 朋友,别忘记了我。竟有点古驿道上的味道,老人惜老人。

想到现代高楼空出

一层楼把蓊蓊郁郁

的绿移植到半空,

走山确是一种幸福。

慢步,我独自走山。

我没有走到水穷处,没有看见云起时,可王维他老人家 坐看的心情我倒颇能领略。清风拂拂,涧水在深谷响,而枫 树早已染红,也有染一半便歇下招摇,一副懒散的样子。杜 牧说,霜叶比二月花好看。此刻无霜,枫树晚了照样好看。

这时候我自由。到山里来就自由。我喜欢山里的自由。

虽不必然、却也经常想起陶渊明,走山的时候。悠然见 南山,陶公最知道山的脾性了,便悄悄凿一条栈道,从南山 之自然通往人性之自然。“榈庭多落叶,慨然知已秋”。陶 公觉得人生一直都在秋。苏东坡最知道陶公,《和陶诗》 云,“小舟真一叶,下有暗浪喧”。他知道陶公从盛夏走到 秋,从秋走到冬,才到春 —— 自己悟到的春,听得见树树秋 声。我喜欢琢磨陶公的道理。走山就是走人生嘛,不是吗?

东方有一种哲学,诗的哲学,说山里的秋天是有些隐 喻、有些象征、有层层人生寓意的。本地诗人陈晞哲更 “执拗地,把它当作一个形而上的精神信仰”。本来嘛,走 山的时候在“栈道”上若遇见哪个诗人、哪个智者最好不过 了 —— 走山就走到了柳暗花明。

然而,我没有钻牛角尖,栽进什么哲学里去。山很丰 富,很迂回,很大。走山走到秋 —— 秋的人生段,亦自由 了,山给予的自由。

依旧管些儿,管竹管水管云。Toji,我记住你的好。 看,秋色无远近。

2014年8月22日

作者简介:林高,原名林汉精。一九四九年生于新加坡静山村 。台湾大学文学士、华中师范大学硕士。创作文体包括散文、新诗和评论。曾任新加坡作家协会副会长,现为受邀理事。1992年与周粲等文友创刊《微型小说季刊》并任编辑。1993年召集青年作者创办 《后来》四月刊。1997年创刊儿童文学半年刊《萤火虫》和《百灵鸟》并担任主编。2013年赴韩国参加为期三个月“TOJI文化馆驻馆作家计划”。2014年获新加坡文学奖 。2015年获颁新加坡文化奖。林高曾任职于教育部课程规划与发展署,任教于淡滨尼初级学院和莱佛士初级学院。退休后任新加坡国立大学中文系兼任高级讲师。著作有《被追逐的滋味》《笼子里的心》《林高微型小说》《细读与感知1》《细读与感知 2 》(与陈志锐合写) 《遇见诗》《框起人间事》《记得》《孤独瞭望》等。

来源:新加坡作家协会

编辑:杨冰慧